La Guerra de Sucesión Española en Cataluña

Pacto de Génova

(Primera Parte)

Por

Pablo Fernández Lanau – 30 de abril, 2023

El pacto de Génova de 1705, en sí mismo, no fue un acontecimiento de vital trascendencia en el marco global de la contienda sucesoria que estalló en el occidente del continente europeo tras la muerte de Carlos II. Lo que supuso, eso sí, fue un punto de inflexión en el transcurso de la guerra, por su influencia sobre el factor territorial en el teatro de operaciones peninsular

[1], que, sin ser el principal de la guerra en su conjunto, tenía una especial relevancia desde un punto de vista estratégico, simbólico y representativo. Esta relevancia quedó reflejada en las posteriores reivindicaciones y exigencias que los partidarios del archiduque Carlos de Austria

[2] esgrimieron a la finalización de la contienda, a raíz de los supuestos compromisos que el reino de Inglaterra, según ellos, había adquirido

in aeternum con el principado de Cataluña en la firma de dicho acuerdo.

Nunca lo sabremos realmente, pero es muy probable que sin la existencia del pacto de Génova y los acuerdos al que llegaron las partes firmantes del mismo, la ofensiva aliada en el Levante peninsular español hubiera tenido muchas dificultades para materializarse en aquel verano de 1705 por Cataluña y, menos aún, mediante una operación tan compleja como la planteada; que constaba de un desembarco naval, seguido de un asedio e intento de captura por bombardeo y asalto de una ciudad amurallada, tan fortificada y artillada como era entonces Barcelona: una plaza que contaba, además, con las capacidades defensivas adicionales que le proporcionaba la potencia de fuego del Castillo de Montjuic, una fortaleza situada en una rocosa y difícilmente accesible montaña colindante a la urbe.

De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente

[3], creando un corredor territorial afecto a su causa hacia el interior peninsular y llevar así a Carlos III desde Lisboa hasta Madrid, asentándolo en el solio de la capital de la Monarquía Hispánica y expulsando a Felipe V del mismo, objetivo principal del propio rey/archiduque y del alto mando aliado; en sintonía con las cancillerías de las principales potencias europeas que le apoyaban en su entronización como Rey de España.

Como ocurre en todos los acuerdos a los que se llega, sean éstos de la índole que fueren, existen unas causas previas o motivaciones para plantear la propia existencia del pacto y/o su necesidad, unas razones para su implementación en tiempo, lugar y forma, así como unos objetivos a alcanzar y su plasmación en la literalidad del texto que finalmente contiene lo convenido.

El pacto de Génova tiene en este sentido muchos aspectos a analizar si se quiere comprender el alcance real de su valor militar, político e histórico en el marco del espacio temporal en que se produjo, a tenor de las circunstancias coyunturales existentes en ese momento de la guerra, así como los antecedentes que precedieron a todo el proceso de toma de decisiones que desembocaron en su convocatoria y en su firma.

El pacto de Génova tiene además varias características que lo hacen especialmente singular y sorprendente:

—La primera y más trascendente es el constatar el desequilibrio manifiesto en el nivel político e institucional de representatividad de las dos partes firmantes del documento, denominado por quienes lo acordaron como tratado, pero que no era más que un compromiso, convenio, acuerdo o pacto.

- Por una parte se encontraba Mitford Crowe, enviado de la reina Ana de Inglaterra al Levante español, con credenciales y poderes para realizar acuerdos en su nombre con quien fuese posible para apoyar a su flota y a sus fuerzas de desembarco; que en la campaña militar de ese año pretendían operar junto a sus aliados en esa parte del teatro de operaciones peninsular, con el objetivo de establecer una «cabeza de playa» en la costa levantina del Mediterráneo español. Crowe era un político whig, aspirante en 1701 a representación en la Cámara de los Comunes[4], que había desarrollado como comerciante de aguardiente su actividad mercantil en Cataluña durante varios años de la década anterior, la de 1690, especialmente en tierras de Tarragona y en Barcelona; donde tenía negocios con otros mercaderes, tanto autóctonos como foráneos. En aquellos años pasados en Cataluña, Mitford Crowe había establecido una serie de contactos y de relaciones personales con algunos miembros de la burguesía comercial catalana, así como con algunos de la magistratura y de la administración virreinal, muy especialmente con su máximo representante en la última etapa de su estancia en la Ciudad Condal, el virrey Jorge de Hesse-Darmstadt; con el que había mantenido una estrecha y cordial relación mientras desarrollaba paralelamente durante esos años tareas de cónsul honorífico e informador del gobierno inglés en la zona.

- Por la otra parte, se encontraban Antonio Peguera y Domingo Perera, que eran dos representantes delegados de ocho propietarios del llano de Vich[5] que los habían comisionado a tal efecto. Estos ocho «vigatanos»[6] tenían como característica fundamental que ninguno de ellos estaba en posesión de representatividad institucional alguna, ni acreditada ni delegada; ni tampoco estaban comisionados para realizar cualquier tipo de acuerdo, convenio o pacto por una autoridad legítima de representación, gobierno o administración de Cataluña. Es por ello que la presencia en la firma del pacto de unos protagonistas que, como personas físicas presentes en el acto, firman el documento y lo hacen en representación de unos terceros, con las únicas credenciales correspondientes de aquellos a quienes dicen representar, no suplen con su representatividad personal, desde un punto de vista de credenciales para la posible categorización del acuerdo como un tratado, la carencia absoluta de representatividad institucional de estas personas a la hora de validar y homologar el acuerdo alcanzado; ya que existía una ausencia total por parte de Peguera y Perera de representación institucional alguna, ni siquiera a modo de reseña de las autoridades que pudieran haberlo instigado, promovido y/o avalado, que, obviamente, no figuran entre quienes firman el documento ni entre sus representados.

—La segunda característica del acuerdo, que lo inhabilita en su tratamiento institucional como un tratado, es lo que no se estipula en el texto del mismo, pero que subyace como consecuencia de su contenido. En este sentido es importante señalar que no es un tratado o pacto con una cierta permanencia en el tiempo, sino que es de una efectividad inmediata de lo acordado y con una marcada intencionalidad en la premura de su ejecución, a modo de convenio. El contenido coyuntural y de contraprestaciones mutuas materiales, personales e incluso económicas, acercan más lo acordado a una negociación de transacciones que a un tratado político de carácter oficial o institucional; por mucho que la típica y vacua utilización de expresiones grandilocuentes de carácter justificativo traten de enmascarar la verdadera naturaleza de lo que se está acordando.

—En tercer y último lugar, es importante poner de manifiesto el trampantojo que, desde un punto de vista tanto político como historiográfico, se le ha querido dar en algunos ámbitos a un acuerdo como el del pacto de Génova, cuyo origen viene dado con exclusividad por la necesidad de avalar y respaldar con algún tipo de compromiso documental

[7] adicional, la ayuda que esperaban los aliados que estuvieran dispuestos a prestar los partidarios catalanes de la causa austracista, según la opción planteada para la campaña militar de ese año

[8] por el príncipe Jorge de Darmstadt; muy especialmente después del fiasco que supuso el intento fallido de apoderarse de la ciudad de Barcelona en la campaña del año anterior, en mayo de 1704. El Príncipe, que ejercía de Gobernador de la plaza de Gibraltar

[9] y que había sido nombrado en 1704 por Carlos III Vicario General de la Corona de Aragón, supo imponer su parecer y su propuesta en el Consejo de Guerra aliado

[10], celebrado en Portugal para dirimir las acciones a implementar para ese año; un plan que pasaba por volver a reeditar por parte de los aliados el esfuerzo bélico de intentar capturar la plaza de Barcelona.

Así pues, como si de un guion narrativo se tratara, el pacto de Génova tiene muchos figurantes, algunos protagonistas secundarios, pocos, y, sobre todo, un protagonista principal que, aunque no esté en el momento de la firma en Génova, ni entre quienes están oficialmente representados en la capital de la Liguria o ni siquiera figure en el texto del documento, es el verdadero artífice del acuerdo. Lo que ocurre es que este protagonista principal, instigador, inductor, impulsor y avalador del pacto de Génova, el alma del acuerdo, no aparece en

los créditos del mismo, manteniéndose siempre fuera de plano, en un anonimato voluntario e inducido; lo que ha hecho que la historiografía haya infravalorado su determinante participación como promotor e instigador del mismo, llegando incluso a tratar de ocultar o ignorar su trascendental papel.

Veamos de quien se trata ……….

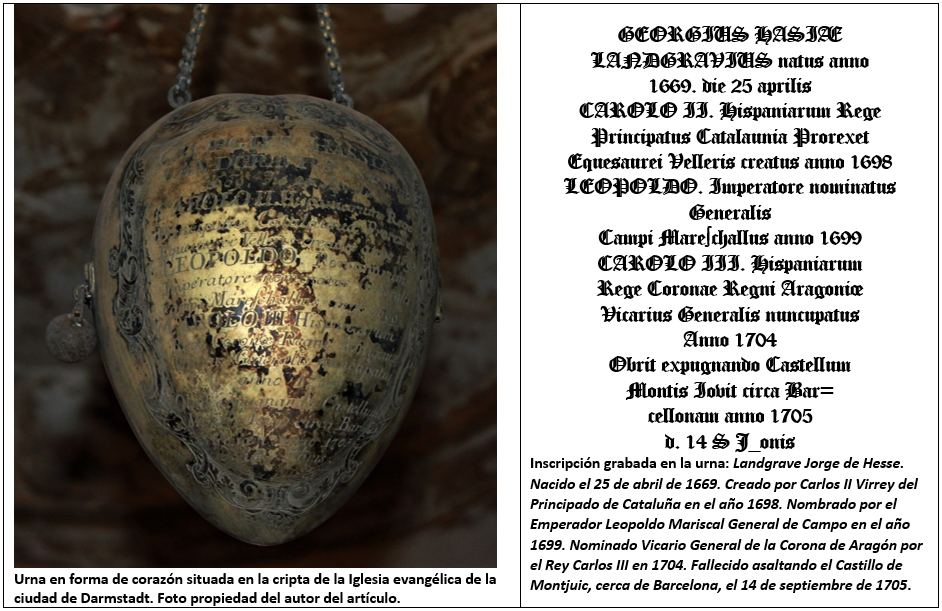

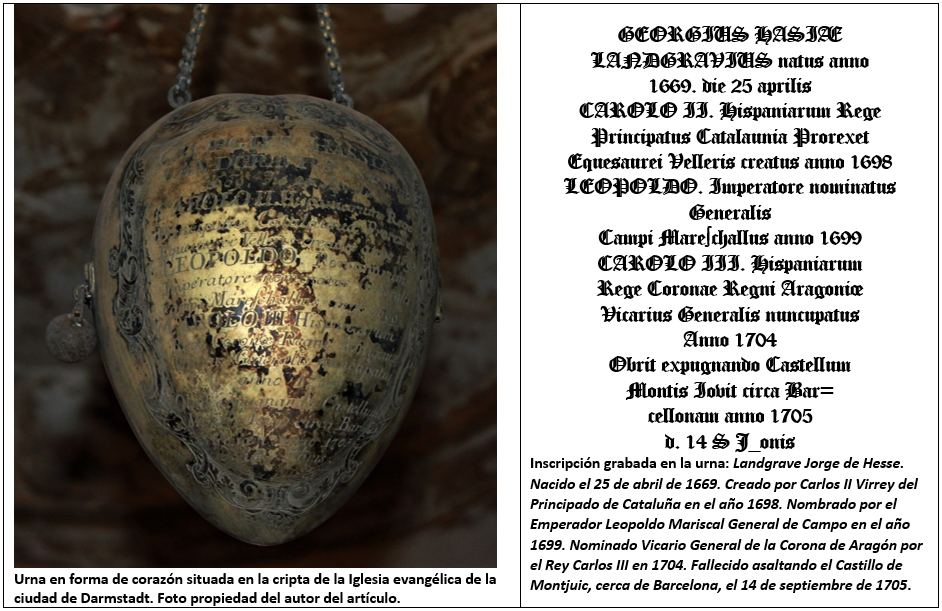

A día de hoy

[11], en la pequeña y angosta cripta de la iglesia evangélica parroquial de la ciudad de Darmstadt, localidad situada en el estado federado de Hesse, en Alemania, se encuentra colgada del techo una urna metálica en forma de corazón, con una inscripción grabada en una de sus caras muy interesante, a tenor de la información que contiene sobre la titularidad de los restos humanos que presumiblemente dicho recipiente contiene: el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt (1669-1705).

El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de

prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.

Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.

Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle

Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta

Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas

huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la

Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el

Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.

El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.

Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.

A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.

Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?

En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo

[12]; habiendo mantenido ambas familias desde siempre una estrecha y óptima relación. Este era un hecho trascendente de cara al futuro ya que, en consecuencia, también Jorge de Hesse era primo hermano de la reina consorte de España, María Ana de Neoburgo, hermana de la emperatriz austríaca y esposa de Carlos II desde 1690

[13]; a la que, por cierto, el Príncipe conocía muy bien desde su época de infancia y primera juventud.

En segundo lugar, es de destacar que, a pesar de ser un hombre bastante joven, pues tenía veintiséis años cuando desembarcó en 1695 en las inmediaciones de la Ciudad Condal, el Príncipe atesoraba ya una trayectoria militar bastante amplia y experimentada en los campos de batalla europeos.

El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden

[14], Luis el Turco, que comandaba los ejércitos imperiales que se enfrentaban en el Palatinado a los ejércitos franceses. En todo este tiempo el Príncipe pasó del grado de coronel al de Sargento General de Campo, empleo al que ascendió en la última campaña.

En un ámbito más personal, pero bastante significativo, en el año 1693, con 24 años, Jorge de Hesse-Darmstadt abrazó la fe católica, al igual que harían algunos de sus hermanos menores en años posteriores, posiblemente influenciados por él; algo que, sin embargo, no hizo y que no terminó de entender muy bien porqué lo hacía el titular del Landgraviato de Hesse-Darmstadt, su hermano mayor, Ernesto Luis

[15]. Este tránsito religioso era algo inusual, teniendo en cuenta que todos los hermanos habían recibido una severa educación religiosa luterana, bajo la tutela de su enérgica madre, una mujer de estrictas convicciones religiosas. En cualquier caso, esta nueva situación aproximaba al príncipe Jorge a estar un poco más en sintonía, si cabe, con los próceres de la Casa Imperial austriaca, de tradicional y reconocida profesión católica.

Por último, es importante poner en valor otras dos cualidades que completaban su más que apreciable personalidad. La primera es que atesoraba una enorme capacidad para empatizar con su entorno, en donde desplegaba una gran influencia con la extrovertida y sociable manera de comportarse, que sorprendía en contraposición a su distinguida educación y a la clase social a la que pertenecía. La segunda cualidad era su facilidad para comunicarse en diferentes idiomas, tanto en inglés, como en francés o español, además de, obviamente, el dominio de su lengua materna, el alemán; una capacidad de interlocución lingüística que le permitía relacionarse con fluidez con personas que hablaban diversos idiomas, sin necesidad de intérpretes interpuestos.

En sus dos primeros años en el frente catalán Jorge de Hesse se empleó con sus tropas a fondo en la defensa de los territorios que le fueron asignados por el virrey de Cataluña D. Francisco Antonio de Agurto y Salcedo

[16], con el que tuvo bastantes e importantes desencuentros, así como con algún que otro alto mando del ejército de Cataluña de Carlos II. El príncipe de Darmstadt quiso así marcar perfil propio desde un primer momento, anticipando un afán de notoriedad y protagonismo que le permitiera significarse ante la Corte de Madrid. En ese tiempo, el Príncipe tuvo, además, la oportunidad de establecer contacto y colaboración con los líderes de las unidades irregulares de migueletes y somatenes locales del principado de Cataluña, levantados en armas para la defensa del territorio ante la agresión francesa; combatiendo «hombro con hombro», entre otros, con el somatén de la veguería de Vich, , con el veguer Ramón Sala Saçala a su cabeza.

Era este somatén de «la compañía de Osona» una fuerza compuesta entre otros por Carles Regás, Jaume Puig de Perafita y sus dos hijos mayores (Antonio y Francisco), Maciá Ambert (Bac de Roda) y Josep Moragues

[17], así como otros muchos integrantes de ese cuerpo, provenientes todos ellos de la plana de Vich y sus alrededores; hombres con los que estableció Jorge de Hesse una gran conexión y sintonía, que fijaría unos permanentes lazos de vinculación personal y de empatía entre ellos, lo que les mantendría fidelizados para siempre con lo que representaba personal, política y militarmente el príncipe Jorge de Darmstadt.

Durante estos dos años de guerra, tampoco dejó Jorge de Hesse de estar en permanente contacto con el Emperador y con el núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en la Corte de Madrid, a la cabeza de los cuales estaba su prima, la reina María Ana de Neoburgo: un grupo de poder y de influencia al que pertenecían también las personas del círculo más cercano a la reina, los embajadores plenipotenciarios del Emperador austríaco en la capital de la Monarquía Hispánica, primero con el príncipe de Lobkowitz y más tarde con los condes de Harrach

[18], así como un amplio espectro de Nobles y Grandes de España, firmes partidarios de la casa de Habsburgo para la sucesión al solio de Carlos II, si el rey, como era ya comúnmente aceptado, fallecía finalmente sin descendencia. Sin estar físicamente presente en el corazón del centro de decisión de la Monarquía Hispánica, el príncipe de Darmstadt intentó, ya en ese tiempo, el ejercer una cierta influencia sobre ese grupo de poder constituido en la corte, aunque le fuera muy difícil el conseguirlo desde su deslocalización en Cataluña.

El comportamiento del Príncipe en la contienda fue sólido y comprometido, exhibiendo una gran firmeza de carácter y un liderazgo muy marcado, incluso poniendo en cuestión en ocasiones las decisiones que en algún momento tomaron sus superiores; especialmente discordante en relación a algunas de las disposiciones que los dos virreyes de Cataluña con los que le tocó colaborar en ese periodo tomaron en momentos determinados, por excesivamente cautas y prudentes, rayanas, a su entender, con una cierta falta de combatividad y de valentía; lo que se tradujo en una creciente fama de su persona entre la sociedad catalana, como principal adalid en la defensa de su tierra y de los naturales del Principado. Una consideración que él propiciaba y promocionaba con suma habilidad, haciendo gala de sus grandes dotes para la creación de adhesiones y para la generación de complicidades hacia su causa

[19]; así como hacia su persona y hacia quien había tomado la decisión de enviarle a combatir a España, que no era otro que el emperador Leopoldo I.

Su última acción en esa guerra no hizo sino más que aumentar su aura de prestigio entre la mayor parte de la sociedad barcelonesa y catalana. En los estertores de la contienda, poco antes de que se firmase el Tratado de Paz de Ryswick

[20], actuó el Príncipe como general al mando de las tropas que defendieron encarnizadamente el Castillo de Montjuic durante el asedio francés a la ciudad de Barcelona en 1697, mostrando un determinante posicionamiento público en contra de la decisión que la superioridad

[21] tomó desde Madrid, cuando dio órdenes al virrey para que rindiera la ciudad a los sitiadores. Su empeño en estar en contra de la rendición y su valiente conducta le proporcionaron un aura de héroe entre los naturales del Principado a todos los niveles sociales. Un comportamiento que tuvo una gran resonancia entre los catalanes y cuyo eco llegó hasta Madrid.

Dos meses después de terminada la guerra, el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt era nombrado Virrey de Cataluña por Carlos II, otorgándole, además, la dignidad de Caballero de la Orden del Toisón de Oro; siendo recibido en Madrid con todos los honores y agasajos de la corte. Poco después haría su entrada como nuevo Virrey en Barcelona, en el mes de enero de 1698.

La primera parte de su misión cuando fue enviado por Leopoldo I a Cataluña en 1695 estaba cumplida y con éxito. El Príncipe podría ahora trabajar en favor de los intereses hereditarios de la rama austriaca de la casa de Habsburgo desde la privilegiada posición que había alcanzado en la estructura orgánica e institucional de la Monarquía Hispánica: nada más y nada menos que el Virreinato del Principado de Cataluña.

Durante los siguientes años y en la práctica totalidad de los tres que le correspondían por mandato en su nuevo cargo

[22], de acuerdo a su nombramiento como virrey, que sólo fue interrumpido al final de su trienio, un par de meses antes de su finalización, a causa del fallecimiento de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, el Príncipe de Darmstadt ejerció su papel de virrey con total fidelidad al monarca español y con un estricto cumplimiento de las obligaciones que, por el cargo para el que había sido nombrado, le correspondían.

Era el momento de la política en un tiempo convulso, donde la sociedad española en general y, muy especialmente, la catalana, en particular, trataba de recobrar el pulso de una cierta normalidad después de nueve años de guerra contra los invasores, los ejércitos franceses de Luis XIV; mostrándose en general expectante y hasta cierto punto inquieta sobre lo que podía depararles el futuro, ante el inminente desenlace del conflicto sucesorio, que era cada vez más incierto y estaba cada vez más cerca de producirse.

Desde su atalaya virreinal, Jorge de Hesse encontró el lugar idóneo para, sin dejar de cumplir pulcramente con sus obligaciones anexas a la dignidad del cargo que ocupaba y a las funciones que le correspondían, desplegar todas sus capacidades para tratar de decantar los designios transversales de las personas pertenecientes a cualquiera de los distintos estamentos sociales catalanes hacia la conveniencia de que la sucesión a la Monarquía Hispánica recayese en un miembro de la casa de Habsburgo austríaca, concretamente en la persona del segundo hijo del emperador Leopoldo I, el archiduque Carlos de Austria.

Durante esos tres años el príncipe de Darmstadt no dejó de tejer permanentemente una prolífica red de adhesiones, simpatías y complicidades entre los naturales de Cataluña en favor de la sucesión austriaca y en contra de la borbónica, forjando un estado de opinión y una predisposición preferente en aquella sociedad hacia la casa de Habsburgo; que no dejaba de ser, aunque fuera la rama austriaca, la misma que la de su rey y señor natural, Carlos II.

No se olvidó tampoco el Príncipe de establecer relaciones cordiales y cultivar amistades con personajes relevantes de la comunidad extranjera afincada en Barcelona

[23]; normalmente comerciantes que en algunos casos hacían las veces de cónsules e informadores de sus respectivos gobiernos, con especial preferencia hacia los ingleses y neerlandeses, como fue en el caso de John Shallett, Arnold de Jäger, Johann de Kies y, sobre todo, de Mitford Crowe.

En ese tiempo, también desde Barcelona, pero ya como virrey, el Príncipe trató de poner un poco de orden y sentido al errático comportamiento que en la Corte de Madrid estaban manteniendo en esos años las diferentes personas que constituían el núcleo principal de los partidarios de la sucesión austríaca en la capital. Con bastante poco éxito, por cierto. La distancia geográfica era mucha, por lo que poco pudo hacer Jorge de Darmstadt, aunque lo intentara persistentemente

[24], para evitar que los egos y las pocas capacidades diplomáticas de dichas personas relegaran a un segundo plano el objetivo común de trabajar unidos por conseguir inclinar el sentido del testamento del monarca español hacia la designación del archiduque Carlos de Austria como su heredero

[25].

Finalmente, Carlos II falleció y su testamento fue desfavorable para los intereses imperiales. Como era previsible, el príncipe de Darmstadt fue removido de su puesto por el nuevo rey, Felipe V, destituyéndolo como virrey de Cataluña

[26] y, por tanto, no renovándole en su cargo por un nuevo periodo de tres años. No obstante, antes de abandonar el principado de Cataluña, Jorge de Hesse terminó de consolidar y fijar el funcionamiento de la red de adhesiones a la causa austracista que había estado construyendo desde que llegara seis años antes a las costas catalanas.

Expulsado por las nuevas autoridades borbónicas, Jorge de Hesse abandonó la península ibérica por vía marítima en abril de 1701, con la promesa en firme hacia sus afines de regresar con un nuevo rey

[27].

Continuará ……….

Notas

[1]Península ibérica.

[2]Proclamado rey de España en Barcelona por las Cortes Catalanas, con el nombre de Carlos III, unos meses más tarde de la firma del pacto de Génova.

[3]Ya existía desde 1704 el frente de la frontera portuguesa, una vez que en 1703 Portugal cambiase de bando y se uniese a la Gran Alianza.

[4]Nombrado Gobernador de Barbados en 1702 y figurando como titular de enero a julio de 1702; no llegó a ocupar el cargo, ya que tras el fallecimiento de Guillermo III y el ascenso al trono de la reina Ana, se nombró a otra persona para el puesto. De todas formas, como premio a su aportación al proyecto aliado en Cataluña, Mitford Crowe volvería a ser nombrado Gobernador de Barbados en 1706 y esta vez sí que tomaría posesión del cargo, permaneciendo oficialmente en él desde 1707 hasta 1710, cuando fue cesado y sustituido del mismo tras recibirse en la metrópoli británica algunas denuncias en 1708 de miembros del Consejo de Barbados, con acusaciones de mala administración y soborno que le implicaban directamente.

[5]Enclave mesetario de Cataluña rodeado de zonas montañosas y de difícil acceso, situado a unos setenta kilómetros al nornordeste de la ciudad de Barcelona.

[6]Gente de Vich.

[7]Que plasmase por escrito un mayor compromiso y algunas garantías adicionales asumidas por las partes.

[8]1705

[9]Desde agosto de 1704.

[10]En contraposición al parecer de algunos nobles y Grandes de España, que eran muy influyentes en el círculo más próximo a Carlos III y estaban instalados en la capital portuguesa, como el Almirante de Castilla. Imponiendo su criterio, también, frente al poco entusiasmo con que fue acogida su propuesta por los altos mandos de la fuerza expedicionaria aliada.

[11]2023.

[12]El padre de Jorge de Hesse y la madre de la Emperatriz eran hermanos.

[13]Se casó con Carlos II el 14 de mayo de 1690 en Valladolid, aunque lo había hecho por poderes nueve meses antes en el Palatinado-Neoburgo.

[14]Como lo hiciera al principio de su carrera militar en Hungría.

[15]Ernesto Luis era sólo catorce meses mayor que Jorge. Los dos se educaron y formaron juntos, compartiendo incluso el Gran Tour con el que los jóvenes nobles europeos daban paso a su edad adulta; estableciéndose durante muchos años una estrecha relación personal entre ellos que iba más allá de la de unos simples hermanos de la época.

[16]1

er marqués de Gastañaga

[17]Seis de los que más adelante se conocerían como «Vigatanos».

[18]Fernando Buenaventura y su hijo Alois Tomás, que le sucedió en el cargo en 1698.

[19]La conveniencia de que recayera la sucesión de la Corona española en un miembro de la casa de Habsburgo.

[20]Septiembre de 1697.

[21]El rey Carlos II, asesorado por los miembros de su Consejo de Estado.

[22]Los cargos de virrey tenían en la Monarquía Hispánica una duración máxima de tres años, prorrogables o no en otros periodos adicionales de similar duración; aunque en función de vicisitudes sobrevenidas podían ser bastante más cortos. De hecho, el príncipe Jorge de Darmstadt era en 1698 el 46º virrey de Cataluña nombrado en lo que se llevaba del siglo XVII (en menos de 100 años), no habiendo repetido nunca ninguno de ellos en el cargo.

[23]Preferentemente con naturales de las potencias aliadas en la anterior guerra, la de los Nueve Años.

[24]E informara de ello al emperador Leopoldo I.

[25]Un grupo de personas que colisionaban continuamente entre ellas en su burdo intento por anteponer su afán de protagonismo en la influencia que sobre el monarca español y sobre su Consejo de Estado pudieran ejercer.

[26]Pocos días antes de que caducase su nombramiento por Carlos II.

[27]En referencia al archiduque Carlos de Austria.

La remensa era el pago que se tenía que hacer al señor para abandonar la masía.

En el año 1.200 se firmó la Constitución de Paz y de Tregua. Con ella se daba libertad a los señores feudales a maltratar a sus siervos. Tenían carta blanca para hacer todo lo que les viniera en gana. La Constitución de Cervera, del año 1.202, aún era más cruel con los siervos. Es la primera vez que se estipulaba el derecho a maltratar. Esa constitución permitía a los señores a encarcelar a sus siervos y tomar posesión de sus posesiones sin justificación, dejando al payes en la más absoluta pobreza.

Durante los siglos XIII y XIV se siguieron dictando disposiciones contra los llamados siervos de gleba. Estas estaban firmadas por la Corte. A esto hay que añadir otra calamidad. Una epidemia de peste mermó el campo catalán. Muchos fueron los payeses que fallecieron. Esto repercutió en el campo. Masías enteras quedaron deshabitadas por la muerte de sus ocupantes o porque estos huyeron para no contagiarse por la peste. A este hecho se lo conoce como masías desiertas.

Esto fue terrible para el campo. Los que aún quedaron en sus masías fueron aún más explotados por los señores. Los pocos payeses que quedaban tuvieron que duplicar su trabajo y empezar a conrear aquellos campos que habían quedado abandonados. Esta fue una oportunidad de oro para los señores para endurecer su política de malos usos y ultrajar aún más a sus siervos. Estos, subyugados a este sometimiento, empezaron a pensar en rebelarse.

Los primeros años del siglo XV no fueron mejores para los remensas. Por eso los payeses decidieron contraatacar. Empezaron a quemar las cosechas, se erigían cruces y se descuidaban los campos. Era la única manera que tenían para rebelarse y hacerse oír. Los señores feudales hicieron oídos sordos a aquellos actos de sublevación. Tenían la ley y el poder a su favor. Creían que todo aquello era un gesto de rebeldía que podían acallar endureciendo los malos usos. Estaban equivocados.

En el conflicto había dos pensamientos. Los señores no querían perder sus privilegios ni reducir sus ingresos. Los payeses exigían ser propietarios de las tierras que trabajaban y ser reconocidos. O dicho de otra manera, reclamaban ser tratados con dignidad.

No es hasta el año 1455 cuando el rey Alfonso el Magnánimo abolió provisionalmente los malos usos. ¿Fue una victoria para los remensas? Definitivamente no. Los señores feudales se mantuvieron en sus trece e hicieron oídos sordos a la sentencia del rey. Al ver los remensas que los señores nunca accederían a sus peticiones, y creyendo que estaban en posesión de la razón, decidieron agruparse. Eran muchos más que los señores feudales. Tenían el poder humano, aunque no tenían el poder legislativo. Es en ese momento cuando empezó a fraguarse la idea de levantarse en armas contra sus señores.

Todavía quedaban años para que pudieran cumplir su objetivo. No tenían prisa. Llevaban muchos años subyugado a los señores feudales. Antes de emprender una guerra se tenían que organizar. Por eso empezaron a reunirse. Esto era peligroso, pues de ser descubiertos, podían ser castigados. Todo esto ya no les importaba. Una vez organizados necesitaban un líder. Este fue Francesc de Verntallat.

¿Dónde se concentraban los remensas? Estos están en lo que se conoce como la Vieja Cataluña. Esta se extendía desde el río Llobregat a los Pirineos y de ahí al mar. También había pequeños reductos remansas en el Penedés, Manresa y Berga.

El historiador catalán Jaume Vicens Vives hizo un censo sobre la distribución de los remensas a lo largo y ancho de la Vieja Cataluña. La distribución era la siguiente: en el llano de Gerona, 4.108 hogares; en Besalú, 1.267; en Olot, 560; en Vic, 982; en el Maresme, 645; en los dos Valles, 540; en el Llobregat y Penedes, 597; en Manresa, 171; en La Segarra, 45; en Odena, 5; y en Berga, 61.

Un hogar o focs en catalán equivalía a 5 personas. Es decir, en casa masía habitaba este número de habitantes. Es un promedio y no puede establecerse como un dato exacto, pues podía variar según la familia. Es, por así decirlo. Sin embargo esto nos permite saber el número de remensas que habitaban Cataluña antes de la primera guerra.

Si sumamos los hogares y lo reconvertimos por el número de equivalencia, obtenemos que había 44.905 remansas. Cataluña tenía unos 300.000 habitantes. Esto significa que el 15% de la población era remensa. Lo cual es significativo teniendo en cuenta que Tarragona y Lérida no entran en el censo de Vicens Vives.

¿Por qué decidieron apoyar a la reina Juana Enríquez? Ella necesitaba fuerzas para mantenerse como lugarteniente de Cataluña. Por su parte los remensas creían que, si la apoyaban, conseguirían sus propósitos. Esto es, que se abolieran los malos usos. Un conflicto de intereses se yuxtapuso en ese momento. De ganar la guerra todo sería favorable. De perder la guerra pues bien, pero no estarían.

Francesc de Verntallat decidió entrevistarse con la reina Juan Enríquez. Al empezar el primer sitio de Gerona la reina comunicó que había encargado a Verntallat la dirección de los remensas y de los ejércitos reales.

Dar apoyo a los remensas era peligroso. Contra ellos estaba la alta y mediana nobleza y la iglesia. Por eso el rey Juan II supo nadar y guardar la ropa. A los remensas les decía que escucharía sus peticiones y que aboliría los malos usos, mientras que a los nobles y a la iglesia les prometía que todo quedaría igual. Juan II con esta decisión se metió en un lio.

En el mes de diciembre de 1462 Verntallat dominaba los Pirineos, el Montseny, el alto Ter, el Ampurdan y La Selva. Estaban limitados por la línea formada por Besalú, Bañolas, Santa Coloma de Farnes y Hostalric. De ahí hacia abajo mandaban las tropas de la Diputación del General.

Durante años las fuerzas de Verntallat dominaron la situación y parecía que la guerra se decantaba a favor del rey Juan II. Hubo un cambio el 25 de mayo de 1469. Ese día el conde de Pallars conquistó Gerona. Poco después cayeron Besalú, Olot y Camprodón. El conde deseaba estrangular a las remensas reduciéndoles el campo de actuación. Algunos remensas, viéndose perdidos, decidieron rendirse. Todos pensaban que Verntallat daría su brazo a torcer y la guerra contra el rey Juan II caería de su lado.

La remensa era el pago que se tenía que hacer al señor para abandonar la masía.

En el año 1.200 se firmó la Constitución de Paz y de Tregua. Con ella se daba libertad a los señores feudales a maltratar a sus siervos. Tenían carta blanca para hacer todo lo que les viniera en gana. La Constitución de Cervera, del año 1.202, aún era más cruel con los siervos. Es la primera vez que se estipulaba el derecho a maltratar. Esa constitución permitía a los señores a encarcelar a sus siervos y tomar posesión de sus posesiones sin justificación, dejando al payes en la más absoluta pobreza.

Durante los siglos XIII y XIV se siguieron dictando disposiciones contra los llamados siervos de gleba. Estas estaban firmadas por la Corte. A esto hay que añadir otra calamidad. Una epidemia de peste mermó el campo catalán. Muchos fueron los payeses que fallecieron. Esto repercutió en el campo. Masías enteras quedaron deshabitadas por la muerte de sus ocupantes o porque estos huyeron para no contagiarse por la peste. A este hecho se lo conoce como masías desiertas.

Esto fue terrible para el campo. Los que aún quedaron en sus masías fueron aún más explotados por los señores. Los pocos payeses que quedaban tuvieron que duplicar su trabajo y empezar a conrear aquellos campos que habían quedado abandonados. Esta fue una oportunidad de oro para los señores para endurecer su política de malos usos y ultrajar aún más a sus siervos. Estos, subyugados a este sometimiento, empezaron a pensar en rebelarse.

Los primeros años del siglo XV no fueron mejores para los remensas. Por eso los payeses decidieron contraatacar. Empezaron a quemar las cosechas, se erigían cruces y se descuidaban los campos. Era la única manera que tenían para rebelarse y hacerse oír. Los señores feudales hicieron oídos sordos a aquellos actos de sublevación. Tenían la ley y el poder a su favor. Creían que todo aquello era un gesto de rebeldía que podían acallar endureciendo los malos usos. Estaban equivocados.

En el conflicto había dos pensamientos. Los señores no querían perder sus privilegios ni reducir sus ingresos. Los payeses exigían ser propietarios de las tierras que trabajaban y ser reconocidos. O dicho de otra manera, reclamaban ser tratados con dignidad.

No es hasta el año 1455 cuando el rey Alfonso el Magnánimo abolió provisionalmente los malos usos. ¿Fue una victoria para los remensas? Definitivamente no. Los señores feudales se mantuvieron en sus trece e hicieron oídos sordos a la sentencia del rey. Al ver los remensas que los señores nunca accederían a sus peticiones, y creyendo que estaban en posesión de la razón, decidieron agruparse. Eran muchos más que los señores feudales. Tenían el poder humano, aunque no tenían el poder legislativo. Es en ese momento cuando empezó a fraguarse la idea de levantarse en armas contra sus señores.

Todavía quedaban años para que pudieran cumplir su objetivo. No tenían prisa. Llevaban muchos años subyugado a los señores feudales. Antes de emprender una guerra se tenían que organizar. Por eso empezaron a reunirse. Esto era peligroso, pues de ser descubiertos, podían ser castigados. Todo esto ya no les importaba. Una vez organizados necesitaban un líder. Este fue Francesc de Verntallat.

¿Dónde se concentraban los remensas? Estos están en lo que se conoce como la Vieja Cataluña. Esta se extendía desde el río Llobregat a los Pirineos y de ahí al mar. También había pequeños reductos remansas en el Penedés, Manresa y Berga.

El historiador catalán Jaume Vicens Vives hizo un censo sobre la distribución de los remensas a lo largo y ancho de la Vieja Cataluña. La distribución era la siguiente: en el llano de Gerona, 4.108 hogares; en Besalú, 1.267; en Olot, 560; en Vic, 982; en el Maresme, 645; en los dos Valles, 540; en el Llobregat y Penedes, 597; en Manresa, 171; en La Segarra, 45; en Odena, 5; y en Berga, 61.

Un hogar o focs en catalán equivalía a 5 personas. Es decir, en casa masía habitaba este número de habitantes. Es un promedio y no puede establecerse como un dato exacto, pues podía variar según la familia. Es, por así decirlo. Sin embargo esto nos permite saber el número de remensas que habitaban Cataluña antes de la primera guerra.

Si sumamos los hogares y lo reconvertimos por el número de equivalencia, obtenemos que había 44.905 remansas. Cataluña tenía unos 300.000 habitantes. Esto significa que el 15% de la población era remensa. Lo cual es significativo teniendo en cuenta que Tarragona y Lérida no entran en el censo de Vicens Vives.

¿Por qué decidieron apoyar a la reina Juana Enríquez? Ella necesitaba fuerzas para mantenerse como lugarteniente de Cataluña. Por su parte los remensas creían que, si la apoyaban, conseguirían sus propósitos. Esto es, que se abolieran los malos usos. Un conflicto de intereses se yuxtapuso en ese momento. De ganar la guerra todo sería favorable. De perder la guerra pues bien, pero no estarían.

Francesc de Verntallat decidió entrevistarse con la reina Juan Enríquez. Al empezar el primer sitio de Gerona la reina comunicó que había encargado a Verntallat la dirección de los remensas y de los ejércitos reales.

Dar apoyo a los remensas era peligroso. Contra ellos estaba la alta y mediana nobleza y la iglesia. Por eso el rey Juan II supo nadar y guardar la ropa. A los remensas les decía que escucharía sus peticiones y que aboliría los malos usos, mientras que a los nobles y a la iglesia les prometía que todo quedaría igual. Juan II con esta decisión se metió en un lio.

En el mes de diciembre de 1462 Verntallat dominaba los Pirineos, el Montseny, el alto Ter, el Ampurdan y La Selva. Estaban limitados por la línea formada por Besalú, Bañolas, Santa Coloma de Farnes y Hostalric. De ahí hacia abajo mandaban las tropas de la Diputación del General.

Durante años las fuerzas de Verntallat dominaron la situación y parecía que la guerra se decantaba a favor del rey Juan II. Hubo un cambio el 25 de mayo de 1469. Ese día el conde de Pallars conquistó Gerona. Poco después cayeron Besalú, Olot y Camprodón. El conde deseaba estrangular a las remensas reduciéndoles el campo de actuación. Algunos remensas, viéndose perdidos, decidieron rendirse. Todos pensaban que Verntallat daría su brazo a torcer y la guerra contra el rey Juan II caería de su lado.

Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. A pesar de todo Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña y tampoco hizo nada por los remensas.

Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Se puede decir que acabó en tablas. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Terminado el conflicto quedaban los remensas. ¿Qué pasó?

Juan II le entregó, simbólicamente, a Verntallat la ciudad de Olot. Era la recompensa por su lealtad. También lo ennobleció con el título de vizcondes de Hostoles.

Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. No cambio nada. Los miembros de la Diputación del General siguieron en sus cargos. A pesar de que eran incapaces de reorganizar la administración continuaron en sus puestos. El rey Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña. Tampoco hizo nada por los remensas. No asumió sus responsabilidades. Las tierras volvieron a los señores. El rey tenía las manos atadas a los filoremensas. Estos tenían grandes problemas económicos, pues durante la guerra no ingresaron ninguna contribución. Por eso le pidieron al rey volver a cobrar los censos. El rey fue débil. Por una parte quería defender a los remensas y por otra no ponerse en su contra a los señores feudales. En definitiva, todo quedó igual.

Francesc de Verntallat nació en Sant Privat d’en Bas en 1426 o 1428. Era descendiente de los Puigpardines. Su abuelo, Antoni de Puigpardines, era conocido popularmente como Verntallat, pues este era el nombre de la masía que tenían en Sant Privat. Sus padres se llamaban Francesc i Violant. El matrimonio, a parte de nuestro protagonista, tuvo a Llorenç y Joana. Del primer matrimonio del padre, con Francesca Sunyar, nació Blanca. Fuera del matrimonio el padre tuvo a Antoni.

La familia Verntallat formaba parte del Brazo Real de Caballeros, generosos y hombres de paraje del Principado de Cataluña. Es decir, eran hidalgos. A pesar de su condición remensa, formaban parte de la pequeña nobleza campesina catalana. A parte del Mas Verntallat tenían propiedades en Sant Privat, Sant Feliu de Pallerols y en el Vall d’Hostoles.

El 26 de febrero de 1446 se casó con Joana Noguer. Esta familia estaban al mismo nivel social que los Verntallat, pues eran propietarios del Mas Noguer de Batet. Para poderse casar tuvieron que pedir la anulación matrimonial, pues Joana se había casado con Joan Portell, del Mas El Portell de la parroquia de La Cot, en la baronía de Santa Pau. Al poco tiempo lo abandonó y regresó al Mas NOguer. La familia Noguer tenía posesiones en Batet y en Sant Martí de Santa Pau. Al casarse a Joana le asignaron 65 libras barcelonesas de la legítima y a Verntallat 33.

Una vez casados fueron a vivir al Mas Noguer. Allí comenzó a organizar a los remensas y consiguió que todos confiaran en él. Como ya hemos visto fue clave en la primera guerra remensa. En la segunda no quiso participar. El motivo es claro. Creía que una lucha armada no servía para nada. Si querían recuperar sus derechos tenían que dialogar. Y puso todo su empeño en hacerlo una vez finalizada este segundo levantamiento remensa. Su condición social le permitía moverse con libertad y tenía la confianza del rey Fernando el Católico. Esto fue fundamental posteriormente.

Volvemos a repetir que Verntallat era un hombre de paz y prefería parlamentar antes de luchar. Que tenía la confianza del rey Fernando el Católico y que participó en todas las grandes decisiones que se plantearon una vez finalizada la segunda guerra remensa.

Pues bien, Verntallat fue uno de los promotores que el 21 de abril de 1486 se firmara la sentencia Arbitral de Guadalupe. Tardaron veinte años los remensas en conseguir que fueran reconocidos sus derechos. Como escribió el historiador Antoni Rovira i Virgili: “La redención de los remenses es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Cataluña, que influyó en su prosperidad posterior. Cataluña fue el único país de la Península que tuvo una clase rural con arraigo en la gleba, un campesinado rico, libre y culto”.

Por delante quedaba poner en práctica la Sentencia Arbitral de Guadalupe. El rey Fernando el Católico, al saber el peso que tenía Verntallat dentro de los remensas, le ordenó que se quedara en la Corte. Sin su influencia se conseguiría avanzar. A pesar de los problemas y las dudas la Sentencia se aplicó. Fueron tiempos difíciles para los enviados del rey y para los payeses. Hubo muchas conversaciones y se avanzó lentamente. Sin embargo, a comienzos de 1500 podemos afirmar que la Sentencia había sido aceptada por todos los payeses catalanes y, después de 500 años, el campo estaba en paz. En reconocimiento a su labor el rey le cedió a Verntallat tres casas en la calle Regomir de Barcelona.

Verntallat estuvo en la Corte un tiempo indeterminado. No hay constatación del año que salió de ella, pero esta debió producirse sobre el 1495. Se cree que conoció a Cristóbal Colón a su regreso del Nuevo Mundo. Tampoco conocemos su misión en la Corte de los Reyes Católicos.

Francesc de Verntallat regresó a Sant Feliu de Pallerols. Ahí era propietario de un castillo, hoy desaparecido, en el Portal de Llevant. En Sant Feliu pasó los últimos años y allí murió en el año 1499. Fue enterrado en el cementerio viejo y legó a sus hijos, Miquel-Grau y Leonor, las tres casas de la calle Regomir de Barcelona, las posesiones en Sant Feliu, el Mas Serradell y parte del Mas Noguer.

Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. A pesar de todo Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña y tampoco hizo nada por los remensas.

Antes estos ataques la desmoralización de la Diputación del General fue evidente. Luchaban contra el rey y sabían que, de perder, las represalias podían ser muy duras. Por eso decidieron llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto. Se puede decir que acabó en tablas. Mal que les pesara aceptarían a la lugarteniente Joana Enríquez y permitirían el libre acceso del rey Juan II en Cataluña. Terminado el conflicto quedaban los remensas. ¿Qué pasó?

Juan II le entregó, simbólicamente, a Verntallat la ciudad de Olot. Era la recompensa por su lealtad. También lo ennobleció con el título de vizcondes de Hostoles.

Gracias ese triunfo el rey Juan II pudo establecer en Cataluña la monarquía. Fue una gran victoria política, pero no social. No cambio nada. Los miembros de la Diputación del General siguieron en sus cargos. A pesar de que eran incapaces de reorganizar la administración continuaron en sus puestos. El rey Juan II fue incapaz de dirigir el resurgimiento de Cataluña. Tampoco hizo nada por los remensas. No asumió sus responsabilidades. Las tierras volvieron a los señores. El rey tenía las manos atadas a los filoremensas. Estos tenían grandes problemas económicos, pues durante la guerra no ingresaron ninguna contribución. Por eso le pidieron al rey volver a cobrar los censos. El rey fue débil. Por una parte quería defender a los remensas y por otra no ponerse en su contra a los señores feudales. En definitiva, todo quedó igual.

Francesc de Verntallat nació en Sant Privat d’en Bas en 1426 o 1428. Era descendiente de los Puigpardines. Su abuelo, Antoni de Puigpardines, era conocido popularmente como Verntallat, pues este era el nombre de la masía que tenían en Sant Privat. Sus padres se llamaban Francesc i Violant. El matrimonio, a parte de nuestro protagonista, tuvo a Llorenç y Joana. Del primer matrimonio del padre, con Francesca Sunyar, nació Blanca. Fuera del matrimonio el padre tuvo a Antoni.

La familia Verntallat formaba parte del Brazo Real de Caballeros, generosos y hombres de paraje del Principado de Cataluña. Es decir, eran hidalgos. A pesar de su condición remensa, formaban parte de la pequeña nobleza campesina catalana. A parte del Mas Verntallat tenían propiedades en Sant Privat, Sant Feliu de Pallerols y en el Vall d’Hostoles.

El 26 de febrero de 1446 se casó con Joana Noguer. Esta familia estaban al mismo nivel social que los Verntallat, pues eran propietarios del Mas Noguer de Batet. Para poderse casar tuvieron que pedir la anulación matrimonial, pues Joana se había casado con Joan Portell, del Mas El Portell de la parroquia de La Cot, en la baronía de Santa Pau. Al poco tiempo lo abandonó y regresó al Mas NOguer. La familia Noguer tenía posesiones en Batet y en Sant Martí de Santa Pau. Al casarse a Joana le asignaron 65 libras barcelonesas de la legítima y a Verntallat 33.

Una vez casados fueron a vivir al Mas Noguer. Allí comenzó a organizar a los remensas y consiguió que todos confiaran en él. Como ya hemos visto fue clave en la primera guerra remensa. En la segunda no quiso participar. El motivo es claro. Creía que una lucha armada no servía para nada. Si querían recuperar sus derechos tenían que dialogar. Y puso todo su empeño en hacerlo una vez finalizada este segundo levantamiento remensa. Su condición social le permitía moverse con libertad y tenía la confianza del rey Fernando el Católico. Esto fue fundamental posteriormente.

Volvemos a repetir que Verntallat era un hombre de paz y prefería parlamentar antes de luchar. Que tenía la confianza del rey Fernando el Católico y que participó en todas las grandes decisiones que se plantearon una vez finalizada la segunda guerra remensa.

Pues bien, Verntallat fue uno de los promotores que el 21 de abril de 1486 se firmara la sentencia Arbitral de Guadalupe. Tardaron veinte años los remensas en conseguir que fueran reconocidos sus derechos. Como escribió el historiador Antoni Rovira i Virgili: “La redención de los remenses es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Cataluña, que influyó en su prosperidad posterior. Cataluña fue el único país de la Península que tuvo una clase rural con arraigo en la gleba, un campesinado rico, libre y culto”.

Por delante quedaba poner en práctica la Sentencia Arbitral de Guadalupe. El rey Fernando el Católico, al saber el peso que tenía Verntallat dentro de los remensas, le ordenó que se quedara en la Corte. Sin su influencia se conseguiría avanzar. A pesar de los problemas y las dudas la Sentencia se aplicó. Fueron tiempos difíciles para los enviados del rey y para los payeses. Hubo muchas conversaciones y se avanzó lentamente. Sin embargo, a comienzos de 1500 podemos afirmar que la Sentencia había sido aceptada por todos los payeses catalanes y, después de 500 años, el campo estaba en paz. En reconocimiento a su labor el rey le cedió a Verntallat tres casas en la calle Regomir de Barcelona.

Verntallat estuvo en la Corte un tiempo indeterminado. No hay constatación del año que salió de ella, pero esta debió producirse sobre el 1495. Se cree que conoció a Cristóbal Colón a su regreso del Nuevo Mundo. Tampoco conocemos su misión en la Corte de los Reyes Católicos.

Francesc de Verntallat regresó a Sant Feliu de Pallerols. Ahí era propietario de un castillo, hoy desaparecido, en el Portal de Llevant. En Sant Feliu pasó los últimos años y allí murió en el año 1499. Fue enterrado en el cementerio viejo y legó a sus hijos, Miquel-Grau y Leonor, las tres casas de la calle Regomir de Barcelona, las posesiones en Sant Feliu, el Mas Serradell y parte del Mas Noguer.

En sus estancias en Londres, el príncipe de Hesse tampoco dejó de alimentar su relación con los políticos ingleses del momento, especialmente con los más relevantes del partido whig, que en esos momentos era el mayoritario en la Cámara de los Comunes y el más firme partidario de que Inglaterra se aplicase a fondo en la guerra contra Francia. Entre todos ellos se encontraba también, aunque en un nivel poco o nada influyente, su viejo conocido Mitford Crowe, que, después de abandonar Barcelona y de regreso a Inglaterra, se había introducido en política y había contraído matrimonio en esos años, comenzando a incrementar su familia con sus primeros vástagos. Restablecida la relación entre los dos, no iba a tardar el Príncipe en utilizar su amistad, influencia y sintonía con Crowe en aras a la consecución de sus objetivos; algunos concordantes con los del comerciante y otros no tanto, pero en cualquier caso totalmente compatibles y beneficiosos para ambos.

Quizás como mera observación, sean significativas las similitudes y características coincidentes de los dos grabados que John Smith realizó en 1703 de los retratos que el prestigioso pintor y retratista escocés Thomas Murray hizo de ellos en esa misma época. Una mirada atenta y detallada de los mismos revela aspectos increíblemente sintomáticos de su cercana relación

En sus estancias en Londres, el príncipe de Hesse tampoco dejó de alimentar su relación con los políticos ingleses del momento, especialmente con los más relevantes del partido whig, que en esos momentos era el mayoritario en la Cámara de los Comunes y el más firme partidario de que Inglaterra se aplicase a fondo en la guerra contra Francia. Entre todos ellos se encontraba también, aunque en un nivel poco o nada influyente, su viejo conocido Mitford Crowe, que, después de abandonar Barcelona y de regreso a Inglaterra, se había introducido en política y había contraído matrimonio en esos años, comenzando a incrementar su familia con sus primeros vástagos. Restablecida la relación entre los dos, no iba a tardar el Príncipe en utilizar su amistad, influencia y sintonía con Crowe en aras a la consecución de sus objetivos; algunos concordantes con los del comerciante y otros no tanto, pero en cualquier caso totalmente compatibles y beneficiosos para ambos.

Quizás como mera observación, sean significativas las similitudes y características coincidentes de los dos grabados que John Smith realizó en 1703 de los retratos que el prestigioso pintor y retratista escocés Thomas Murray hizo de ellos en esa misma época. Una mirada atenta y detallada de los mismos revela aspectos increíblemente sintomáticos de su cercana relación Entre el 27 y el 31 de mayo de 1704, la flota aliada se presentó frente a Barcelona y la bombardeó intensamente, con un amago de asedio y asalto por parte de las fuerzas expedicionarias que viajaban en ella bajo las órdenes del príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt; con unas tropas que desembarcaron y se desplegaron a modo de amenaza en la desembocadura del río Besós. El virrey de Cataluña levantó en armas la Coronela

Entre el 27 y el 31 de mayo de 1704, la flota aliada se presentó frente a Barcelona y la bombardeó intensamente, con un amago de asedio y asalto por parte de las fuerzas expedicionarias que viajaban en ella bajo las órdenes del príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt; con unas tropas que desembarcaron y se desplegaron a modo de amenaza en la desembocadura del río Besós. El virrey de Cataluña levantó en armas la Coronela Unos días más tarde, el 24 de agosto, tendría lugar la primera y a la postre única batalla naval de envergadura y a mar abierto de toda la guerra. Una batalla que se desarrolló frente a las costas malagueñas de Vélez-Málaga y que enfrentó a las flotas de los dos bandos en conflicto, la armada anglo neerlandesa y la armada hispano francesa; ya que desde que se supo de la participación de la flota aliada en el intento de captura de Barcelona y después de su «paseo» provocador frente a las costas francesas, una vez abandonaron las aguas del golfo de León las naves aliadas, Luis XIV ordenó salir de su base de Tolón a la Flota francesa del Levante en su búsqueda, para darle alcance y enfrentarse a ella en combate. El resultado de la batalla fue muy parejo, aunque las dos partes se adjudicaron la victoria; pues ninguna de las dos pudo imponerse a la otra y ambas armadas sufrieron bastantes bajas en hombres

Unos días más tarde, el 24 de agosto, tendría lugar la primera y a la postre única batalla naval de envergadura y a mar abierto de toda la guerra. Una batalla que se desarrolló frente a las costas malagueñas de Vélez-Málaga y que enfrentó a las flotas de los dos bandos en conflicto, la armada anglo neerlandesa y la armada hispano francesa; ya que desde que se supo de la participación de la flota aliada en el intento de captura de Barcelona y después de su «paseo» provocador frente a las costas francesas, una vez abandonaron las aguas del golfo de León las naves aliadas, Luis XIV ordenó salir de su base de Tolón a la Flota francesa del Levante en su búsqueda, para darle alcance y enfrentarse a ella en combate. El resultado de la batalla fue muy parejo, aunque las dos partes se adjudicaron la victoria; pues ninguna de las dos pudo imponerse a la otra y ambas armadas sufrieron bastantes bajas en hombres

De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente

De todas formas, si hubiera sido otro punto de la costa mediterránea el lugar elegido por el mando aliado para el desembarco del grueso de las tropas anglo-neerlandesas e iniciar así la ofensiva en el levante peninsular en esa campaña, no hubiera cambiado en exceso la estrategia aliada en el teatro de operaciones ibérico, que contemplaba como uno de sus objetivos principales el abrir un nuevo frente El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.

Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.

Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.

El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.

Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.

A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.

Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?

En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo

El landgrave Jorge de Hesse, también conocido como el príncipe Jorge de Hesse, el príncipe de Darmstadt, simplemente como Jorge de Hesse, Jorge de Darmstadt o por su nombre en lengua germánica de prinz Georg von Hessen-Darmstadt, fue un personaje histórico de extraordinaria relevancia para la comprensión de los primeros años de la Guerra de Sucesión Española y, por supuesto, para entender la razón de ser del pacto de Génova.

Sin la aportación de Jorge de Hesse a la causa imperial de la Casa de Habsburgo en el conflicto sucesorio de la Monarquía Hispánica nada de lo que sucedió en aquella década trascendental, que abarca desde 1695 a 1705, habría sido posible ni sería del todo comprensible. Sin embargo, su prematura muerte en combate, en septiembre de 1705, así como el posterior desarrollo de los acontecimientos y los intereses de las partes en conflicto a la finalización de la contienda, con el resultado que se dio en la misma, sumió historiográficamente su relevante y trascendente aportación en esos años, así como su figura política y militar, en el más absoluto de los ostracismos, relegando su legado y su memoria a la más impúdica marginalidad histórica.

Actualmente en Barcelona, sólo una pequeñísima y estrecha calle situada no muy lejos de la montaña en donde perdió Jorge de Hesse la vida, de apenas 100 metros de largo, recuerda vagamente en Cataluña a Jorge de Hesse: la calle Carrer Princep Jordi. Otros lugares en donde está perpetuada su memoria son: obviamente, la vetusta Urna funeraria en la cripta de la iglesia protestante de Darmstadt, con la inscripción referenciada anteriormente, así como diversas huellas testimoniales de su persona en el museo de Darmstadt, situado en el Palacio de los Landgraves, lugar en donde el príncipe Jorge de Hesse nació y vivió su infancia; así mismo, una isla del Océano Ártico lleva su nombre, la Tierra de Jorge, curiosamente, en la actualidad, bajo soberanía rusa; y también, por último, el Semi Bastión de Hesse en Gibraltar, elemento arquitectónico que formaba parte de las antiguas fortificaciones del peñón a principios del siglo XVIII, un enclave del que el Príncipe fue Gobernador entre 1704 y 1705.

El primer contacto físico del Príncipe con tierra española se produjo en 1695 en Cataluña, en la primavera-verano de ese mismo año, cuando, al mando de un contingente de tropas de 3000 soldados imperiales, reforzado con 1000 bávaros a las órdenes del coronel Tattenbach, desembarcó en la costa catalana para incorporarse como refuerzo a la defensa del Principado, que en esos momentos estaba siendo intensamente atacado por el ejército francés, en el contexto de la Guerra de los Nueve años.

Sin embargo, la llegada del Príncipe de Darmstadt y de las tropas bajo su mando no fue fruto de una acción repentina de solidaridad y ayuda del Emperador austriaco Leopoldo I para con su sobrino, el rey Carlos II; ante la angustiosa situación que la ofensiva francesa estaba produciendo en Cataluña. No fue exactamente así. La presencia de Jorge de Hesse-Darmstadt tenía un significado mucho mayor y era de un calado extraordinario, tanto desde un punto de vista político como desde el ámbito estrictamente militar. Además, el Príncipe de Darmstadt no era un militar más de los muchos que existían en los ejércitos imperiales, ni su misión se circunscribía a colaborar con los ejércitos del monarca español en la guerra que en esos momentos estaba librando contra los ejércitos de Luis XIV.

A finales de 1694, todavía en plena guerra contra Francia, pero también con el debate sobre la cuestión sucesoria de la Monarquía Hispánica totalmente abierto, Leopoldo I quiso jugar un papel más relevante e influyente en la disputa hereditaria, tratando de reforzar la posición de la candidatura austriaca al solio de Carlos II. En aras de conseguir sus propósitos el Emperador eligió para esa misión al príncipe Jorge de Darmstadt: un noble de su máxima confianza y lealtad, emparentado directamente con su propia familia, con experiencia militar contrastada y con notables habilidades diplomáticas. Un hombre joven que, además, desbordaba energía, pasión, ambición y talento.

Pero …, ¿quién era el Príncipe Jorge de Darmstadt?, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al Emperador a confiar en él para una misión tan delicada e importante? Y, sobre todo, ¿cuáles eran los cometidos que Leopoldo I esperaba que realizase el Príncipe en España?

En primer lugar y en orden de importancia, es necesario señalar que una de las características más importantes a tener en cuenta y a valorar de este príncipe germano era su total y absoluta lealtad a la Casa de Habsburgo; una lealtad tanto en lo institucional como en lo familiar. Por una parte, la familia de los Landgraves de Hesse-Darmstadt atesoraba desde muchas generaciones atrás una trayectoria impoluta de leal servicio al Imperio y, por otra, el príncipe de Hesse era primo hermano de la esposa de Leopoldo I, la emperatriz Eleonora de Neoburgo El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden

El príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt había sido herido en combate en dos ocasiones y había participado en múltiples campañas militares, tanto con las tropas imperiales en las guerras contra los turcos en Hungría, en dos etapas diferentes, como en tierras griegas al servicio de la República de Venecia, también contra los turcos. También combatió junto al ejército anglo neerlandés del rey Guillermo III en diversas batallas de la Guerra de Irlanda, enfrentándose a las tropas del rey Jacobo II y sus aliados franceses, enviados por Luis XIV; lo que le permitió entablar una relación muy intensa, estrecha y directa con la clase dirigente inglesa, en especial con los miembros de la Casa Real y de su Consejo Privado, así como con los altos jefes militares británicos y los mandos de las tropas expedicionarias neerlandesas. Dos años más tarde, en 1692, Jorge de Hesse regresaría al continente para luchar en el frente del Rin con el ejército imperial, nuevamente bajo el mando del margrave Luis Guillermo de Baden

No obstante, en realidad, Luis XIV, el Rey Sol, Luis el Grande, el soberano que se creía centro del universo por derecho divino, no podía resistirse a la tentación de engullir de facto y de una vez tan ansiado y apetitoso bocado, como lo era la herencia de todos los territorios bajo el dominio de la Monarquía Hispánica, o lo que es lo mismo, la totalidad del Imperio Español; aunque fuera en la figura de uno de sus nietos que no estaba situado en la línea principal hereditaria de su Corona. Encontrándose en esa tesitura, el monarca francés no quiso conformarse con incorporar a la herencia del Delfín, su hijo, sólo los dominios que había pactado con ingleses y neerlandeses en el último Tratado de Partición, el de 1700. Luis XIV aspiraba a todo.

A la sazón, el monarca francés contaba ya con 62 años, lo que indicaba entonces que muy posiblemente estuviera encarando la recta final de su vida y de su extenso mandato. Analizando al personaje, lo cierto es que, en coherencia y consonancia con su prolífica trayectoria como gobernante, Luis XIV no podía dejar pasar el momento y desaprovechar la ocasión que se le brindaba. Era una oportunidad única para intentar cerrar con un broche de oro lo que para él era su excelsa obra política, dando un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes en la consolidación de su magno legado, de su grandeza, de su gloria y, sobre todo, de poder pasar a la historia como el monarca bajo cuyos designios Francia se convirtiera en un Gran Imperio, superando incluso al de Carlomagno. Por si esto fuera poco, además, de esta manera podría conseguir elevar el prestigio y el poder de la Casa de Borbón, su propio linaje, al máximo nivel como referente dinástico europeo y con el mayor poder en la historia.

Sabía el monarca francés que las dificultades serían máximas, ya que aceptando el testamento de Carlos II rompía el pacto alcanzado en marzo de 1700 con ingleses y neerlandeses en el Tratado de Partición de Londres, lo que posiblemente generaría una gran desconfianza hacia su política y hacia su persona; un recelo que sabía que desembocaría tarde o temprano en una nueva gran alianza entre las potencias europeas, que una vez más se unirían en su contra. El problema principal que se le plantearía entonces provendría básicamente en la más que probable unión del Sacro Imperio Romano Germánico con Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos; así como la adhesión a esta coalición, con previsible certeza, de algunas otras cancillerías europeas. Pero en esta ocasión, a diferencia de guerras anteriores, contaba Luis XIV con que España, después de la unión dinástica de las dos coronas, no estaría enfrentada a Francia, sino que estaría de su lado. Además, sabía que disponía de largo del ejército más potente, profesionalizado y numeroso de toda Europa; así como de unos mariscales y generales de contrastada solvencia en el campo de batalla, al menos a tenor de los resultados obtenidos en el pasado, cuando exhibieron durante la segunda mitad del siglo XVII un mayor talento y una superioridad táctica contrastada con respecto a sus adversarios.

Existía otro factor con el que contaba a su favor el monarca francés, que no era otro que el efecto sorpresa que la decisión testamentaria final de Carlos II había causado en muchas cancillerías; lo que las llevó a aceptar el testamento del difunto monarca español y la decisión plasmada en él, al menos como primera respuesta ante la imprevista situación sobrevenida que se planteaba desde Madrid. La única cancillería que desde un principio manifestó su rechazo frontal al testamento del finado fue, como no podía ser de otra manera, la de Viena; que comenzó en pocas semanas con los preparativos para la guerra, con la ocupación del Milanesado como primer objetivo.